踏入湖北省博物馆,首先映入眼帘的便是其独特的建筑布局。馆舍建筑形成南北两馆一体、两主两翼、中轴对称的布局 ,展馆主要分为南主馆(文展大楼)、北主馆(综合馆)以及东馆(楚文化馆)、西馆(编钟馆)。这种布局不仅体现了中国传统建筑的对称美学,更与博物馆所承载的深厚文化底蕴相得益彰。

老馆(北主馆、东馆、西馆)为 “品字形分布,形成一主两翼的构图,并与北入口门楼共同形成 “楚宫双阙对阳台” 的格局。其建筑风格充分展现了楚式建筑的特色,高台建筑、多层宽屋檐、大坡式屋顶,古朴而又充满新意。站在广场前眺望,仿佛能穿越时空,感受到楚国当年的辉煌与庄重。开阔的广场,也为举办各种文化活动提供了充足的空间,每逢重要节日或展览,这里都会热闹非凡,成为市民和游客感受文化魅力的聚集地。

新馆(南主馆)则以 “鼎盛江城,楚韵基石” 为核心构思 ,与老馆 “背靠背”。设计团队巧妙地利用了新旧场地之间的高差,将新馆设计成北高南低的圆弧形体,屋顶高度与老馆 3 层檐口平齐,既突出了老馆的屋顶轮廓,又使新老馆在视觉上达到了和谐统一。从空中俯瞰,新老馆的组合恰似一件精美的艺术品,诉说着历史与现代的对话。

走进新馆内部,通透的展览空间让人眼前一亮。两根树杆状仿生柱由二层直抵屋顶,柱体顶部,分布 6 条枝干,枝干末梢彼此交错相连,阳光透过这些结构,光影被切割成叶片洒在地面,为观众营造出一种独特的参观体验。这种设计不仅满足了展览的功能需要,还具有极高的景观装饰效果。新馆整个造型呈 “三重台” 意象 ,与老馆对扣吻合,是对楚文化的延续传承。建筑风格通过对 “鼎” 形体的提炼与概括,以及对高台的形体处理,抽象表达出 “楚韵基石” 超拔之美,“鼎” 与 “基石” 的联系寓意新馆与老馆自然呼应,表达出一种谦逊的文化态度,也象征着湖北省博物馆在传承和弘扬荆楚文化道路上的坚实基础。

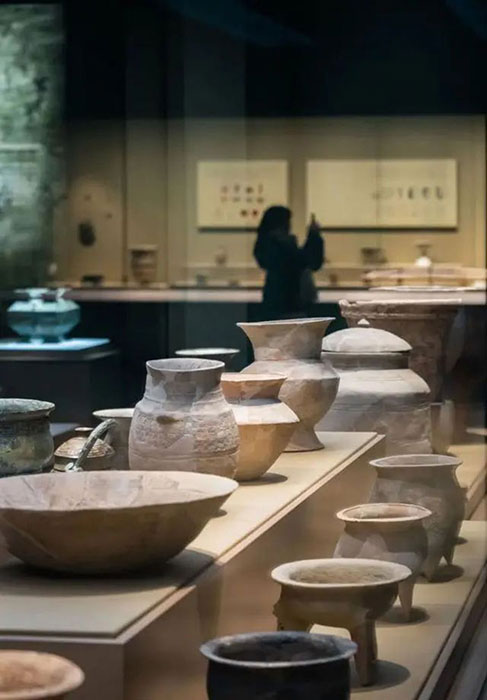

漫步在湖北省博物馆,仿佛置身于历史的长河之中,每一件展品都承载着岁月的痕迹和文化的记忆。而其中的四件镇馆之宝,更是闪耀着独特的光芒,它们分别是曾侯乙编钟、越王勾践剑、郧县人头骨化石和元青花四爱图梅瓶 ,接下来就让我们一同走进它们的传奇世界。

曾侯乙编钟:奏响历史的旋律

1978 年,在湖北随州擂鼓墩的一次考古发掘中,沉睡地下 2400 多年的曾侯乙编钟重见天日 。这次发现源于当地一支驻军部队在扩建营房时,意外发现地下有大量异常规整的褐色泥土,从而引起了文物部门的注意。经勘探确认存在古墓后,考古队于当年 5 月开始发掘。当打开墓室,里面积满水,宛如 “大游泳池”,考古队果断抽干积水,随着水位下降,编钟逐渐显露真容。

这套编钟规模宏大,由 65 件青铜钟组成,分三层八组悬挂在铜木结构的钟架上,钟架长达 7.48 米,高 2.65 米,总重达 2.5 吨 。其造型设计巧妙,上层为钮钟,中层和下层为甬钟,另有大镈钟 1 件。钟体上装饰着蟠螭纹、云纹、涡纹等精美纹饰,采用了圆雕、浮雕、阴刻、雕绘、线描等多种技法,不仅具有实用价值,更是一件精美的艺术品。

曾侯乙编钟最神奇之处在于其 “一钟双音” 的奇妙现象。同一个钟体,正面和侧面敲击能发出两个相差三度的音高,音色纯正,音律准确 。这一发现改写了世界音乐史,表明早在战国时期,中国古人就已掌握了高超的调音技术,其精度达到了现代专业乐器的水准。钟上还镌刻有 3755 字铭文,标注了各钟的发音律调阶名,以及与楚、周、齐、申等各国律调的对应关系,为研究古代乐律学提供了珍贵的资料。

在音乐史和青铜铸造史上,曾侯乙编钟都占据着举足轻重的地位。从音乐史角度看,它拥有完整的十二音系统,音域宽广跨 5 个半八度,仅比现代钢琴少一个八度,且中心音域内 12 个半音齐备,能旋宫转调演奏复杂乐曲,让我们得以领略先秦时期的音乐风貌。从青铜铸造史角度,其制作工艺复杂,使用了锡焊、铜焊、铸镶、错金、磨砺等多种技艺,钟及钟架铜构件的合金比例因用途而异,体现了当时青铜铸造技术的高超水平。

越王勾践剑:锋芒依旧的王者之剑

1965 年冬,在湖北江陵的一次考古发掘中,越王勾践剑惊艳出世 。当时,农民在修渠时发现了楚国贵族悼固的墓葬,这是一座从未被盗掘的春秋古墓。考古队在清理墓葬时,于后室角落发现了一把包裹严密的漆木剑鞘,打开剑鞘,一把寒光逼人的青铜剑映入眼帘。

这把剑全长 55.7 厘米,剑身布满黑色菱形暗格花纹,剑首是扁圆形,用蓝色琉璃与绿松石镶嵌,剑格与剑柄浑然一体,靠近剑格处赫然铭刻着八个鸟篆字 “越王鸠浅自作用剑” ,经专家解读,确认其为越王勾践的佩剑。越王勾践剑历经两千多年岁月洗礼,出土时依然锋利无比,甚至能一剑划破 16 层白纸,且毫无锈蚀,这在考古界引起了极大轰动。

其铸造工艺堪称一绝,剑身铜含量在 80% 左右,锡在 16% 左右,铅含量不到 0.1%,这种精准的配比使剑强度高、韧性强 。剑身上的菱形暗格纹采用 “铸槽填锡” 工艺,是铸出来而非刻出来的,使得表面硬度更高、防腐蚀能力更强。剑身不同部位锡含量不一,刃部锡含量高达 20%,花纹处甚至达到 31%,如同现代材料中的 “分区功能设计”。剑首的 11 道同心圆,间隔只有 0.2 毫米,工艺难度极高。

越王勾践剑背后有着丰富的历史故事。它本是越王勾践的佩剑,却出现在楚国贵族墓中,关于其流入楚国的原因,学术界有 “联姻陪嫁说”“战利品说”“外交馈赠说” 等多种猜测 。无论哪种说法,都反映了当时各国之间的政治、军事和文化交流。这把剑不仅是一件兵器,更是历史的见证者,承载着春秋时期吴越争霸、楚越关系等重要历史信息,具有极高的文化价值。

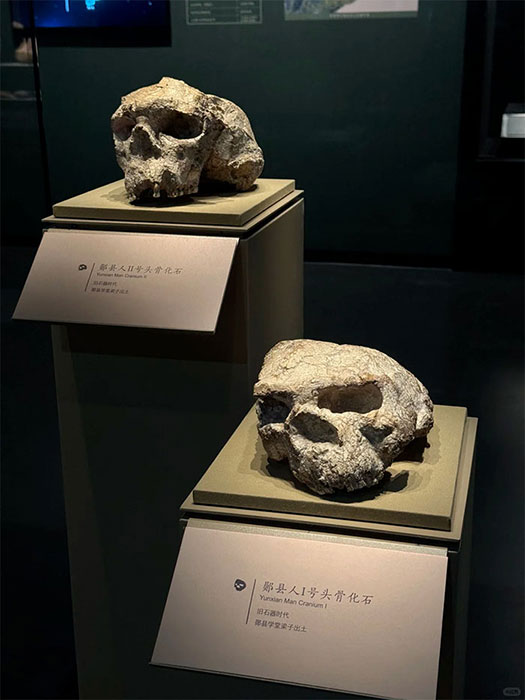

郧县人头骨化石:追溯人类起源

1989 年 5 月 18 日,文物普查队员在湖北省十堰市郧县曲远河口学堂梁子发现了第 1 具(1 号)古人类头骨化石 。1990 年 6 月 15 日,考古发掘时又发现第 2 具(2 号)古人类头骨化石,1994 年,著名古人类学家贾兰坡先生根据化石出土地将其命名为 “郧县人”,通过头骨特征判定属于直立人类型,定名为 “郧县直立人”,根据古地磁法测定,化石大致距今 100 万年 。2022 年 5 月 18 日,在同一地层又出土了第 3 具(3 号)古人类头骨化石,年代距今约 100 万年。

郧县人头骨化石的出土,对于研究人类起源和演化具有不可估量的意义 。它是迄今欧亚内陆发现的同时代最为完整的古人类头骨化石,填补了人类演化链条中从元谋人、蓝田人到北京人之间 100 万年时间节点的缺憾 ,为研究东亚直立人的演化提供了关键证据。通过对这些头骨化石的研究,科学家可以了解到当时人类的外貌特征、脑容量大小、生活习性等信息,对于探讨东亚古人类演化模式、东亚直立人来源以及与智人之间的演化关系等重大课题提供了重要依据,实证了我国百万年的人类史,为讲好东方人类故乡先民演化和文化发展的故事,提供了关键节点的重要依据与信息。

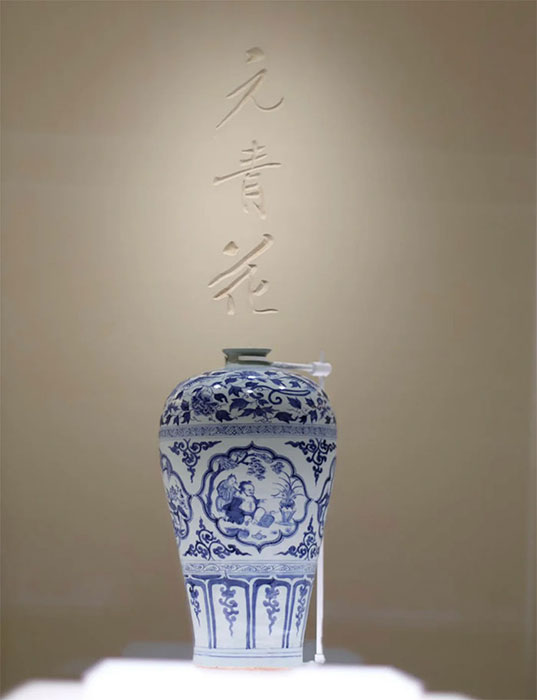

元青花四爱图梅瓶:青花瓷中的瑰宝

湖北省博物馆的元青花四爱图梅瓶,2006 年出土于湖北省钟祥市郢靖王墓 。梅瓶小口外撇,短颈丰肩,造型秀美雅致。其通体绘青花纹饰,纹饰分为三组,肩部饰凤穿牡丹纹,上饰锦地钱纹;腹部为主题纹饰,绘有 “四爱图”;腹下部绘一圈宽仰覆莲纹,莲瓣中饰垂叶状祥云纹,底部绘三道弦纹 。青花色泽浓艳,纹饰繁缛流畅,器体较厚重,通体施白釉,釉面泛青,器内无釉,具有元代典型特征。

“四爱图” 分别描绘了 “王羲之爱兰图”“周敦颐爱莲图”“陶渊明爱菊图” 和 “林逋爱梅鹤图” 。瓶身所绘人物栩栩如生,王羲之温文儒雅,面对兰花顾盼生姿;周敦颐身着素白长衫,立于莲池前欣赏荷花;陶渊明右手执杖,小童抱插菊之瓶相伴;林逋坐在梅树下,梅花绽放,白鹤翩然起舞 。整幅画面以水墨画大写意的手法描绘,气韵生动,体现了古人借 “梅、兰、菊、莲” 喻品格高洁的气韵。

在青花瓷中,元代青花本就传世稀少,而带有人物故事图案的更是屈指可数 。元青花四爱图梅瓶不仅以其精美的绘画艺术展现了元代青花瓷的高超技艺,还因其独特的 “四爱图” 题材,蕴含着深厚的文化内涵,在青花瓷中占据着独特的地位,是研究元代陶瓷艺术和文化的珍贵实物资料 。

湖北省博物馆不仅是文物的栖息地,更是文化传承的重要枢纽。它将荆楚大地的历史脉络清晰地展现在世人面前,让荆楚文化在岁月的长河中得以延续和发展。通过举办各类展览、教育活动,博物馆将历史知识和文化精神传递给每一位观众,激发人们对传统文化的热爱和尊重。

在教育推广方面,湖北省博物馆做出了诸多努力 。“礼乐学堂” 教育项目针对不同年龄未成年人认知需求,精心策划研发课程,走进在汉各大中小学校、幼儿园,甚至走进边疆和宝岛台湾,取得了良好的社会效果 。与华中师范大学 “国培计划” 合作,为来自各地的中小学骨干教师研修项目学员举办 “礼乐学堂” 课程,受到老师和教育部门的欢迎,为教师们的教学工作提供了借鉴 。“博物馆课程” 在武昌区各小学推广,通过趣味互动的课堂形式和选择性教学模式,帮助学生培养博物馆学习的兴趣和能力,增强学生的文化体验,提升知识视野和能力增长 。

展望未来,湖北省博物馆有着宏伟的发展蓝图 。2023 年 9 月,博物馆发布三年 (2023—2025 年) 发展计划,提出创建 “中国特色、世界一流” 博物馆战略目标 。未来,它将继续丰富馆藏,加大文物征集和保护力度,不断完善以史前玉器、先秦青铜器、古代乐器、秦汉简牍、三国系列、明代藩王系列、书画系列、红色文化系列为特色的馆藏体系 。在展览方面,除了优化现有展览,还将打造更多具有创新性和影响力的临时展览,加强与国内外博物馆的交流合作,引进更多精彩的展览,让观众不出国门就能领略到世界各地的文化魅力 。同时,博物馆将进一步拓展教育功能,开发更多适合不同年龄段和兴趣群体的教育项目,利用现代科技手段,如虚拟现实、增强现实等,让观众更加身临其境地感受历史文化的魅力 。相信在未来,湖北省博物馆将继续绽放光彩,成为传承中华优秀传统文化、促进文化交流与发展的重要力量 。