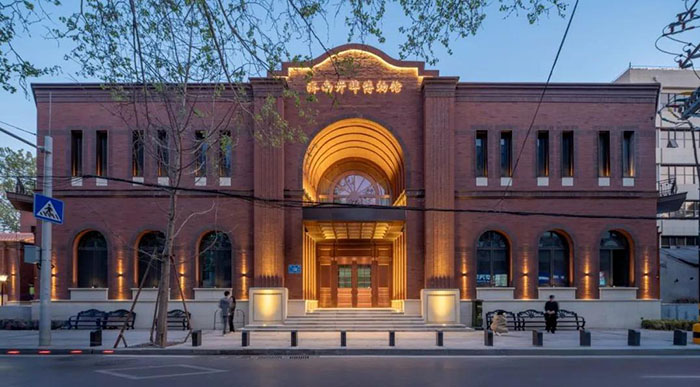

在济南老商埠区经纬交错的道路网格间,一座新古典主义风格的建筑静静矗立。红砖砌就的墙面、拱形门窗和花岗岩装饰,无声诉说着一段被折叠的时光。济南开埠博物馆——这座本身就是历史遗迹的建筑,不仅保存着物证,更承载着一座城市在传统与现代之间的艰难抉择。当我们穿过那道厚重的门廊,踏入的不仅是一个陈列空间,更是一个充满悖论的历史场域:西方文明以殖民的方式到来,却意外地催生了中国的现代化转型;屈辱与进步如双螺旋般缠绕,共同编织出近代中国复杂的历史DNA。

1904年,济南在《中美续议通商行船条约》的框架下被动开埠通商。这一事件表面上是清政府顺应时势的主动之举,实则是列强经济殖民的必然结果。博物馆入口处复制的条约文本冰冷而客观,那些严谨的法律术语背后,是一个古老文明被迫向世界开放的无奈。开埠,这个看似中性的词汇,掩盖了强权政治的本质——西方列强用炮舰外交打开中国市场,将中国纳入资本主义世界体系的外围地带。博物馆没有回避这一历史真相,而是通过大量档案文件、历史照片和专家解读,呈现了开埠背后的权力不平等。

然而历史从不简单。博物馆展览的第二部分展示了开埠后济南城市空间的剧烈重构。德国、英国、日本等国租界的设立,带来了全新的城市规划理念。经纬道路系统取代了传统的街巷格局,西式建筑拔地而起,银行、邮局、火车站等现代设施纷纷涌现。这种空间重构不仅是物质层面的变革,更是一种现代性时间观念的植入——直线前进、不可逆转的发展时间观开始取代中国传统循环往复的时间意识。博物馆巧妙运用对比手法,将老城照片与商埠区照片并置,让观者直观感受到两种空间秩序的碰撞。这种碰撞不是简单的替代关系,而是一种复杂的共生与交融,正如霍米·巴巴所说的“第三空间”,在其中文化差异得以协商和重新定义。

博物馆三楼的经济变革展区最为生动地展现了开埠的悖论性。西方资本的涌入确实压制了民族资本的原始积累,但同时也催生了新的经济形态和组织方式。济南近代第一家银行、第一家股份制企业、第一个商会组织都在这一时期出现。玻璃展柜里泛黄的股票凭证、公司章程和商业票据,默默见证着经济现代性的萌芽。这种现代性不是内源生成的,而是被嫁接的——就像一棵古老的树上被强行接入了新枝。嫁接过程必然伴随疼痛与排斥,但最终结出的果实却混合了两种基因。博物馆没有简单地将这一时期描绘为民族经济的“黑暗时代”,而是客观展示了在外资压力下民族资本如何学习、适应并最终找到自己的发展道路。

文化杂交是博物馆另一个重要主题。开埠后,西方传教士、商人和外交官带来的不仅是商品资本,还有一整套文化符号和价值观念。基督教教堂与传统庙宇比邻而居,西式学校与中国私塾共存,报纸、电影院等新型媒介开始出现。博物馆精心复原了20世纪初济南的文化生活场景:一个穿着长袍的中国知识分子可能上午在读《新青年》,下午去欣赏京剧,晚上则带着好奇心态观看西方电影。这种文化混杂状态创造了一种特殊的创造性空间,在其中传统与现代不再是非此即彼的选择,而是可以同时并存、相互借鉴的资源。正如展板上一句话所言:“近代济南人既是传统的守护者,也是现代的追寻者。”

博物馆最具深意的策展智慧体现在对日常生活的关注上。不同于传统历史博物馆对宏大叙事和重要人物的聚焦,济南开埠博物馆用大量空间展示普通人的日常生活变迁:第一盏电灯如何照亮济南夜晚,第一辆自行车如何改变人们的出行方式,西式服装如何逐渐被接受,西餐如何进入寻常百姓家...这些看似微小的变革,实则是现代性最深刻的渗透。现代性不仅仅体现在宪法文本或工厂机器中,更体现在人们日常的时间安排、身体习惯和消费行为中。博物馆通过复原 historical scene 和展示大量日常生活用品,让观者感受到现代性如何从宏观层面沉降到微观体验,如何从制度变革转化为生活实践。

在博物馆的最后一个展厅,提出了一系列开放性问题:没有被迫开埠,中国会自主走向现代化吗?外来冲击与内生发展是什么关系?现代化是否必然意味着西方化?这些问题没有标准答案,却引导观众思考中国现代化道路的特殊性与普遍性。中国近代化不是简单的“冲击-反应”模式所能概括,也不是纯粹内生发展的结果,而是在全球资本主义扩张的背景下,外部压力与内部能动性相互作用的复杂过程。

走出博物馆,重新站在经纬交错的济南老商埠街道上,游客眼中的景象已然不同。那些西式建筑不再仅仅是“殖民遗产”,而是多重历史叙事的物质载体;这座城市的发展道路不再是单一线性的进步史,而是充满矛盾、妥协与创新的杂交过程。济南开埠博物馆最珍贵的展品,或许不是任何一件实物,而是一种历史观——能够同时看到创伤与进步、压迫与解放、丢失与获得的辩证视野。

这种历史观对当下中国有着深刻启示。在全球化与民族主义张力加剧的今天,如何对待外来影响与文化自主性的问题再次凸显。济南开埠的历史提醒我们,文明的发展从来不是封闭自足的,而是在相互影响中前进;现代性不是单一的文化产物,而是全球交流互鉴的结果。真正的文化自信不在于拒绝外来影响,而在于有能力将外来元素转化为自身发展的营养。

济南开埠博物馆以其多维度的叙事,完成了一次难得的历史教育:它既不美化殖民历史,也不简单否定开埠带来的现代变革;既看到权力不平等,也看到行动主体的能动性;既记录物质变迁,也关注精神转型。这种复杂性的呈现,使博物馆超越了简单的纪念功能,成为一个思考过去、理解现在、想象未来的思想场域。

在这个意义上,济南开埠博物馆不仅是一座关于历史的博物馆,更是一座关于历史如何被叙述、被记忆、被理解的博物馆。它向我们展示,历史的意义不在于简单评判过去,而在于为当下提供反思资源,为未来开辟可能性空间。当我们能够同时记住屈辱与进步,看清现代性的双重性格,我们才能真正理解中国道路的复杂性,并在全球与本土、传统与现代之间找到创造性的平衡点。这或许就是济南开埠博物馆留给我们的最宝贵遗产——一种在悖论中思考、在矛盾中前进的历史智慧。