在黄河之畔的兰州马滩文化岛,一座承载着深厚历史文化底蕴的建筑 —— 甘肃简牍博物馆,宛如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。它的建成开放,不仅是甘肃文化事业发展的重要里程碑,更是让世界了解中国简牍文化的一扇窗口。

甘肃,这片古老而神奇的土地,素有 “简牍大省”“汉简之乡” 的美誉。自 1907 年英籍匈牙利探险家斯坦因在敦煌首次掘得简牍以来,百余年间,甘肃先后出土汉简 6 万多枚,占全国出土汉简总数的一半以上 。这些简牍数量众多、内容浩繁、体系完整,涵盖了政治、经济、军事、文化、科技等诸多领域,是研究中国古代历史,尤其是秦汉魏晋时期河西走廊地区历史的珍贵第一手资料。

走进甘肃简牍博物馆,就仿佛踏入了一座历史的宝库。馆内藏品丰富多样,琳琅满目,现有藏品 50129 件 (组),其中简牍近 4 万枚 ,这些简牍时间跨度从秦代至魏晋时期,内容涵盖了政治、经济、军事、文化、科技、法律、日常生活等各个方面,犹如一部生动鲜活的百科全书,为我们呈现了古代社会的真实面貌。

除了数量众多的简牍,馆内还收藏有与简牍相伴出土的纸张、丝绸及纺织品、竹木器漆、金属器、动植物标本等文物 1 万余件。这些文物与简牍相互印证,共同勾勒出古代社会的生活场景,让我们能够更加直观地感受历史的温度。

在众多珍贵的藏品中,“居延里程简” 和 “悬泉里程简” 无疑是熠熠生辉的明星展品,堪称镇馆之宝。

“居延里程简” 发现于 1974 年,出土于居延破城子遗址。这枚简牍详细记载了从汉代都城长安至张掖郡的 20 个驿置名称及间隔里程 ,它就像一把神奇的钥匙,为我们打开了了解汉代丝绸之路东段路线的大门。通过简牍上的文字,我们仿佛能够看到当年使者、商旅沿着这条路线,在大漠中艰难前行的身影,感受到丝绸之路曾经的繁荣与辉煌。

“悬泉里程简” 则出土于敦煌悬泉置遗址,记载了从武威郡到敦煌郡 14 个驿置的详细信息 。它与 “居延里程简” 相互补充、印证,共同勾勒出从长安到敦煌的完整路线,让我们对汉代的交通网络有了更为清晰的认识。这两枚里程简不仅是研究汉代丝绸之路路线的重要佐证,也为 2014 年 “丝绸之路:长安 — 天山廊道的路网” 申遗提供了关键的材料支撑 ,实证了丝绸之路是一条真实存在的中西交流通道,其历史价值不可估量。

这些镇馆之宝背后,还蕴含着许多传奇的故事。它们的发现,往往充满了偶然性和戏剧性。例如,悬泉置遗址的发现就颇具传奇色彩。考古人员曾先后三次考察,第三次考察前一晚,大风吹出了千年文物,一枚写有 “悬泉置以亭行” 的简牍,让这座早已消失在历史长河中的古丝路驿站重见天日 。而 “居延里程简” 和 “悬泉里程简” 的出土,也让无数考古学家和历史学家为之兴奋,它们为研究古代历史提供了珍贵的第一手资料,解开了许多历史谜团,让我们对古代社会的认识更加深入和全面。

漫步在甘肃简牍博物馆的展厅中,仿佛穿越时空,回到了千年前的古代社会,一场场文化之旅就此展开,让人沉醉其中,流连忘返。

“简牍时代” 展厅宛如一座知识的宝库,为我们揭开了简牍神秘的面纱。在这里,我们可以了解到简牍文书的类别丰富多样,包括诏书、律令、檄书、书信等,每一类文书都承载着特定的历史信息,反映了当时的政治、经济、文化等方面的情况 。

简牍的形制和制作工艺也让人惊叹不已。简用竹制作,形状细长,也称牒、札;牍用木制作,比较宽厚,也称方、板 。在制作过程中,要把竹子、木头劈成狭长的小片,再将表面刮削平滑,制成竹简或木简,较宽的则制成竹牍或木牍。为了防止虫蛀,简还需先在火上烘烤出水,这道工序叫汗青或杀青 。这些看似简单的制作工艺,却蕴含着古人的智慧和匠心。

展厅内还详细介绍了西北地区汉简的考古发掘史,从 1907 年斯坦因在敦煌首次掘得简牍,到后来一次次重要的考古发现,每一次的突破都为我们了解古代历史提供了更多的线索。同时,这里还展示了有代表性的简牍学研究成果,让我们看到了学者们对简牍文化的深入探索和研究,感受到了简牍学的独特魅力。

踏入 “简述丝路” 展厅,一条象征丝绸之路的装饰带顺着地面向馆内延伸,仿佛引领着我们踏上了那条古老而神秘的贸易通道。 在这里,通过展出的简牍和文物,丝绸之路的历史原貌清晰地展现在我们眼前。

丝绸之路的路在何处?沿途的塞防是怎样的?这条路上往来的到底是哪些人?这些问题都能在展厅中找到答案。《居延里程简》和《悬泉里程简》详细记载了从汉代都城长安至张掖郡、从武威郡到敦煌郡的驿置名称及间隔里程 ,它们就像一幅精确的地图,为我们勾勒出汉代丝绸之路东段、长安至敦煌的具体线路走向和重要节点 。

悬泉置遗址出土的《过长罗侯费用簿》简册,记载了元康五年长罗侯常惠出使乌孙时,悬泉置接待其使团一行人所消耗物品的明细 。从这枚简牍中,我们可以想象到当年丝绸之路贸易的繁荣景象,各国使者、商旅往来不绝,不同文化在这里交流碰撞,共同推动了丝绸之路的发展。这些简牍和文物,让我们深刻感受到了丝绸之路在古代中西交流中的重要地位,它不仅是一条贸易之路,更是一条文化传播之路、友谊之路。

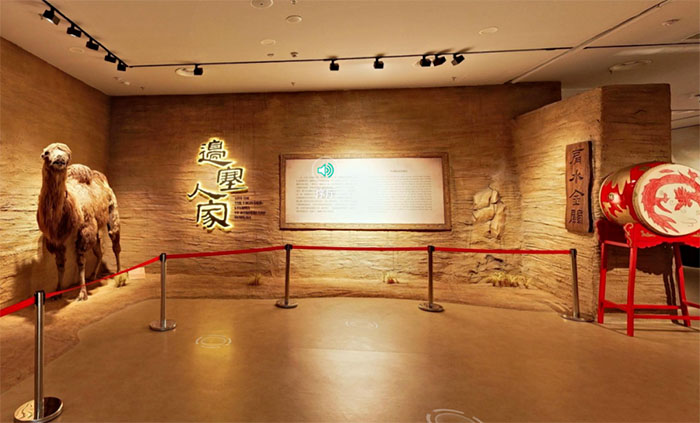

“边塞人家” 展厅则充满了浓浓的生活气息,它以 5 封信为故事主线,分为 “家在居延”“谋生之道”“君子行役”“巡守一方”“人间四味” 五个单元,生动地反映了河西走廊的边塞生活,演绎出一个个感人至深的边塞故事 。

在 “家在居延” 单元,我们看到了屯田戍边的古人在苦寒之地的孤独与寂寞。他们远离家乡,在大漠中坚守着自己的岗位,给友人写信成为了他们打发时间、排解寂寞的方式之一。尹衡写给伟卿的书信中,“塞上诚毋它可道者” 这句话,真切地写出了驻守边塞的孤寂乏味和苦寒艰辛 。

“谋生之道” 单元展示了边塞人如何在艰苦的环境中生存。他们从事着各种职业,有戍卒、官吏、商人等,为了生活而努力奋斗。从简牍中,我们可以了解到他们的工作内容、收入情况以及日常生活中的点点滴滴。

“君子行役”“巡守一方” 单元则展现了边塞人的责任与担当。他们为了保卫国家的边疆,不畏艰险,奋勇杀敌。在战争时期,他们冲锋陷阵,为了国家和民族的利益不惜牺牲自己的生命;在和平时期,他们则坚守岗位,维护着边疆的稳定和安宁。

“人间四味” 单元聚焦于边塞人的情感世界,这里有亲情、友情和爱情。一封封家书,传递着他们对亲人的思念和牵挂;朋友之间的互帮互助,展现了真挚的友情;而那些含蓄而深沉的爱情故事,也让我们感受到了边塞生活中的温情与美好。一块记载着古人 “借裤子” 窘迫故事的简牍格外引人注目。一个叫元敞的人裤子破了,于是写信给自己的朋友子惠,希望能借条裤子。这看似琐碎的小事,却从侧面反映出汉塞边关条件恶劣,戍卒们过着异常艰苦的生活 ,同时也传递出了朋友间互帮互助的珍贵情谊。

在 “书于简帛” 展厅,我们则可以从书法的视角,领略简牍遗墨的独特艺术之美。简牍上的文字,不仅是历史的记录,更是书法艺术的瑰宝。这里展示的简牍书法,时间跨度从秦代至魏晋时期,呈现了汉字从篆到隶的演变过程 。

秦代的简牍书法,还保留着篆书的痕迹,笔画圆润流畅,结构严谨规整;到了汉代,隶书逐渐成熟,简牍书法的笔画变得更加简洁明快,富有变化,波磔分明,展现出一种独特的韵律美。魏晋时期的简牍书法,则在隶书的基础上,融入了楷书和行书的元素,更加自由奔放,富有个性 。

通过欣赏这些简牍书法作品,我们仿佛能够看到古人在简牍上挥毫泼墨的情景,感受到他们的笔墨韵味和艺术情怀。每一笔每一划,都蕴含着古人对书法艺术的热爱和追求,也见证了汉字书法艺术的发展历程。 展厅内还通过多媒体展示、互动体验等方式,让观众更加深入地了解简牍书法的特点和魅力。观众可以亲自体验用毛笔在简牍上书写的乐趣,感受书法艺术的博大精深。

甘肃简牍博物馆不仅是一座展示简牍文物的场所,更是文化传承与创新的重要阵地,在保护修复、研究成果、文化传播等方面都发挥着不可替代的重要作用。

在文物保护修复方面,博物馆始终将文物的保护放在首位,积极采用先进的科学技术和保护理念,对馆藏简牍及其他文物进行精心呵护。馆内拥有一支专业的文物保护修复团队,他们凭借着精湛的技艺和丰富的经验,对受损的简牍进行修复,使其重现往日的光彩。通过一系列的保护修复措施,不仅延长了文物的寿命,也为后人留下了珍贵的历史文化遗产。例如,对于一些因年代久远而出现干裂、变形的简牍,修复人员会采用特殊的材料和工艺进行加固和修复,使其能够得到妥善的保存 。同时,博物馆还注重文物的预防性保护,通过对库房环境的严格控制,如温度、湿度、光照等,减少自然因素对文物的损害,确保文物在安全的环境中得以保存。

在研究领域,甘肃简牍博物馆成果丰硕。博物馆拥有一批专业的研究人员,他们深入挖掘简牍的历史文化内涵,在秦汉史、西北史地、简牍学等研究领域取得了一系列重要成果。

在文化传播方面,甘肃简牍博物馆更是不遗余力。自开馆以来,博物馆通过举办各种展览、社教活动、文创开发等方式,让更多的人了解简牍文化,感受丝路精神的魅力。博物馆精心策划的四大基本陈列展览,以丰富的展品、多样的展示手段,向观众生动地展示了简牍文化的博大精深,吸引了大量游客前来参观,开馆短短两年,已接待游客 200 余万人次 。同时,博物馆还积极推进展览 “走出去”,与其他博物馆联合举办巡回展览,让甘肃简牍文化走出甘肃,走向全国乃至世界。

在社教活动方面,博物馆针对不同年龄段的观众,开展了形式多样、内容丰富的教育活动,如 “黄河文化” 系列课程、“小小讲解员” 培训等,通过文物解读、手工实践、互动体验等方式,激发了观众对历史文化的兴趣,培养了他们的文物保护意识和历史责任感 。

甘肃简牍博物馆肩负着传承简牍文化、弘扬丝路精神的时代重任。通过保护修复、研究创新、传播推广等一系列工作,它让古老的简牍文化在新时代焕发出新的生机与活力,为增强文化自信、推动中华文化走向世界做出了积极贡献。