长春历史文化博物馆的诞生,是城市记忆传承的一座丰碑。它由长春日报社旧址华丽转身而来,这一转变不仅是建筑功能的更迭,更是历史与现代的深情握手。旧址的搬迁,为博物馆的诞生腾出了珍贵空间,承载着往昔新闻传播使命的建筑,自此开启了讲述城市历史文化的新征程。

长春历史文化博物馆开馆,如一颗璀璨的星辰,在新民大街历史文化街区闪耀登场。新民大街,这条始建于 1933 年的街道,承载着厚重的历史,曾是伪满洲国的政治中心,沿线坐落着 “伪满八大部” 等 15 处历史建筑 ,它们是城市历史的无言见证者。而长春历史文化博物馆的加入,让这条街区的历史文化脉络更加完整,成为了串联过去与现在的时光纽带,是街区文化复兴的核心驱动力,为街区注入了源源不断的活力与生机。

长春历史文化博物馆的建筑风格,是一首传统与现代交织的交响曲。其前身的现代主义风格,简约而富有时代感,而改造后的它,重檐四角攒尖顶搭配对称的翼楼,绿色琉璃瓦在阳光下闪耀着古朴的光芒 ,这是对中国传统建筑美学的深情致敬。这种主塔和副塔的结构,在 20 世纪 50 年代的建筑中较为常见,它传达出一种向新、自信与传承的精神内涵。向新,是城市焕新活力的具象化表达;自信,彰显着对中华传统建筑美学的尊崇和城市文化自信;传承,则承载着引领长春未来城市设计,延续中国民族风格建筑的使命。

步入博物馆内部,空间设计巧妙地将历史底蕴与现代科技融合。宽敞明亮的展厅,合理的流线布局,让参观者能够轻松地沉浸在历史的长河中。馆内的多媒体展示区,运用全息投影、互动屏等现代科技手段,让百年历史变得触手可及,实现了历史与现代的 “时空对话”。比如在《长春时间:长春日报记录下的当代长春》展区,2 万余期从 1949 年至今的《长春日报》精选版面,以一种直观的方式呈现着城市的发展脉络,泛黄的报纸与现代的展示技术相互映衬,仿佛是一场跨越时空的对话。

步入长春历史文化博物馆,五大展陈宛如五部雄浑的乐章,共同奏响了城市历史文化的壮丽史诗,从不同维度串联、梳理着长春的过去、现在与未来 。

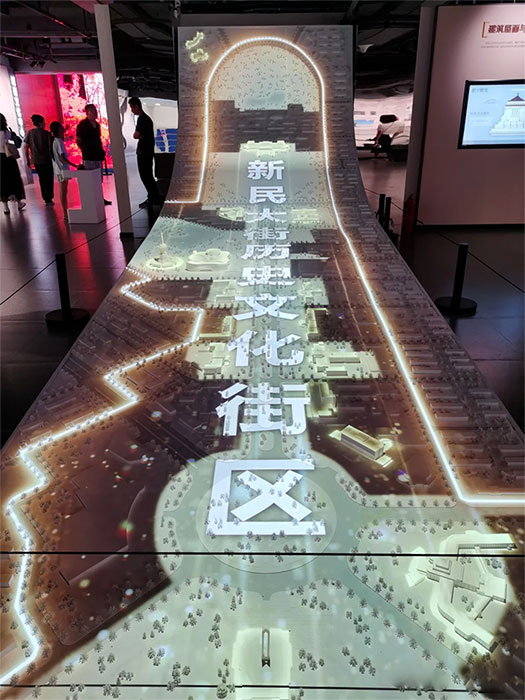

《新民更新》:街区的前世今生

《新民更新》展览是在城市更新的宏大背景下,对新民大街历史文化街区价值的深度挖掘与全新解读。当你站在街区沙盘前,仿佛拥有了一把开启历史之门的钥匙,街区状态、街区建筑、街区生态、街区功能四个知识类别,如同精心编制的目录,形成了独特的知识导览。沿着这一导览线索,你能清晰地看到新民大街从 1933 年初具规划雏形,到历经岁月洗礼,在新中国建设时期迎来新的发展,再到如今成为城市文旅新地标的全过程。展览与室外街区紧密关联,引导着游客游历这条被誉为 “露天博物馆” 的新民大街,让历史建筑不再是沉默的砖石,而是诉说着往昔故事的时光使者。

《长春故事》:近现代城市简史

《长春故事:城市近现代简史》以 200 多年的城市发展脉络为经,以重大历史事件和关键发展阶段为纬,精心编织出一幅波澜壮阔的城市历史画卷。从 1800 年借地设治、开埠通商的萌芽阶段,到长春光复、长春解放,再到新中国成立后的工业崛起与蓬勃发展,每一个历史节点都被生动呈现。在这里,古老的地契、泛黄的照片、珍贵的文献等展品,如同历史的碎片,在展览的巧妙布局下,拼接成了一部完整的城市近现代简史,让参观者能够沉浸式地感受长春在历史长河中的跌宕起伏与沧桑巨变 。

《长春时间》:新闻视角下的变迁

《长春时间:长春日报记录下的当代长春》则独辟蹊径,从新闻的独特视角,通过对 2 万多期《长春日报》的抽样精选,以当代大事件为 “点”,“三摇篮”(汽车工业摇篮、电影事业摇篮、光学事业摇篮)成长为 “线”,长春建城纪念日为 “面”,全方位、多层次地展示了 1949 年至今长春的巨大变迁。在这里,你能看到长春第一汽车制造厂建成投产时的振奋,长春电影制片厂创作的经典影片风靡全国时的辉煌,以及长春在科技创新、城市建设、民生改善等方面的不懈努力与卓越成就。每一期报纸都是历史的忠实记录者,它们串联起了长春当代发展的精彩瞬间,成为了城市变迁的生动见证 。

《城市之光 —— 先生北上》:科教精英的传奇

《城市之光 —— 先生北上》聚焦于二十世纪五六十年代,那是一个百废待兴、国家急需科技与教育人才的特殊时期。从全国各地奔赴长春的文化精英群体,他们怀揣着科教兴邦的梦想,投身到长春的科研院所建设和大学院系调整中。展览通过丰富的史料、人物事迹和珍贵的影像资料,生动地讲述了这些大师们与长春这座城市相互成就的传奇故事。他们带来了先进的知识与理念,为长春的科教事业奠定了坚实基础,他们的奉献精神和卓越成就,如同一束束耀眼的光芒,照亮了长春的发展之路,成为了城市历史中熠熠生辉的篇章 。

《长春非遗》:本土文化的传承

《长春非遗》展览是对本土文化的深情礼赞,它择优展示了具有长春地域文化特色的 9 大类 31 项代表性非遗项目 ,让传统文化在新时代焕发出新的生机与活力。走进这个展区,仿佛踏入了一个充满民俗风情的艺术殿堂。在 “听见长春” 板块,东北二人转、吉剧等戏曲和曲艺的精彩演绎,让你感受到长春民间艺术的独特魅力;“寻味春城” 板块中,鼎丰真糕点、东发合锅贴、榆树钱酒酿造技艺等长春老字号,唤醒了人们的味蕾记忆,每一口都是对家乡味道的深深眷恋;传统中医、微刻、玉雕、木雕等项目的展示,更是展现了长春人民的智慧和创造力,让你领略到传统工艺的博大精深。在这里,非遗不再是束之高阁的技艺,而是融入了人们日常生活的文化基因,代代相传,生生不息 。

在长春历史文化博物馆丰富的馆藏中,有两件青铜器宛如两颗璀璨的明珠,格外引人注目,它们便是青铜鍑和青铜锸 。这两件文物的背后,隐藏着一段波澜壮阔的历史,是夫余国文化的珍贵见证,也是中华民族多元一体格局的生动诠释 。

青铜鍑,是中国古代北方草原游牧或渔猎民族特有的器物。它的造型独特,腹深,多呈口大底小的圆筒状或半球状,口沿上有对称立耳,方便携带,下有高圈足,在高圈足下拢一把火就可以做饭。其主要用途广泛,既是北方游牧民族常用的炊具,可用于熬煮牛羊肉、烧水等,从器物上的烟炱和内壁似脂肪类的垢物便能推断出这一用途;又可兼作盛食器,用于盛放食物;在草原社会的结盟祭祀等社交礼仪、宗教活动中,它更是扮演着非常重要的角色,是中国北方古代人民社会生活中的重器 。中国境内发现最早的典型青铜鍑出土于陕西岐山县王家村和北京延庆西拨子村,时代为西周中晚期,随着欧亚草原地带的民族大迁徙,逐渐传播到更广泛的地区,包括中国的新疆、甘肃、内蒙古及东北等,以及俄罗斯南西伯利亚地区 。此次在长春历史文化博物馆展出的青铜鍑,承载着北方草原游牧文化的基因,让人们得以一窥古代游牧民族的生活场景 。

而青铜锸,其起源可追溯至新石器时代晚期,早期形态为木质或石质的铲状工具,主要用于挖掘、翻土。进入青铜时代,商周时期出现了青铜锸,战国至秦汉时期,随着铁器普及,铁锸逐渐取代青铜锸,但青铜锸在历史的长河中依然留下了深刻的印记 。它早期广泛分布于中原农耕区,后随农业技术传播,成为古代农耕文明的代表性工具之一 。青铜锸的功能围绕 “挖掘” 与 “整治土地” 展开,是古代农业和基建的核心工具,主要用于开垦荒地、翻耕土壤、挖掘田垄或沟渠,在水利工程、建筑施工、墓葬墓坑挖掘等场景中广泛使用 ,部分小型锸还可用于家庭层面的挖取杂物、清理坑穴等日常操作,功能类似现代的铁锹 。这件在长春历史文化博物馆展出的青铜锸,是中原农耕文明的象征,见证了古代农业生产的发展历程 。

长春历史文化博物馆,宛如一部厚重的史书,每一页都写满了这座城市的往昔与今朝。它是历史的忠实守望者,静静诉说着长春从古老岁月走来的故事;它也是文化的热情传播者,让传统文化在新时代焕发出蓬勃的生机与活力。在这里,历史不再是尘封的记忆,而是鲜活地呈现在人们眼前,触手可及。

这座博物馆,不仅是对过去的深情回望,更是对未来的美好期许。它激励着每一位参观者,去了解这座城市的历史,去传承和弘扬优秀的文化传统,在文化传承的新征程中,留下属于自己的足迹。