中国工业博物馆,作为一座承载着中国工业发展历史与文化的殿堂,犹如一颗璀璨的明珠,镶嵌在沈阳铁西这片充满工业底蕴的土地上。它不仅是国内最大的综合性工业博物馆 ,更是全国爱国主义教育示范基地、全国科普教育基地、国家工业旅游示范基地和国家工业遗产,拥有着举足轻重的地位。

这座博物馆的展馆占地面积 5.3 万平方米,建筑面积 4.1 万平方米,设有序厅、通史馆、机床馆、铸造馆、汽车馆、铁西馆 5 个展馆,以及冶金机械展区、外国机床展区 2 个展区。馆内珍藏着 2 万余件藏品,其中一级文物 10 件,二级文物 67 件,三级文物 190 件 ,每一件藏品都承载着一段独特的历史,它们静静地陈列在展柜中或展示区域,仿佛在向人们诉说着中国工业一路走来的艰辛与辉煌。

中国工业博物馆的诞生,有着一段独特而意义深远的历史。其前身是沈阳铸造博物馆,而沈阳铸造博物馆的旧址则是有着深厚历史底蕴的沈阳铸造厂。沈阳铸造厂的历史可以追溯到 1939 年,当时日资高砂磨钢带制作所成立 。1948 年沈阳解放后,高砂制作所等 7 家日本企业合并建立了沈阳第二机器厂三分厂,此后工厂多次更名,1956 年定名为沈阳铸造厂。在不断发展中,到 1985 年,该厂已成为亚洲最大的铸造企业,占地面积达 33 万平方米,职工人数最多时达 5800 人,年最大产量达 38500 吨,生产铸件上万种,为新中国的工业建设立下了汗马功劳 ,从新中国第一枚金属国徽,到众多大型机械设备的关键铸件,都出自这里,承载了无数人的奋斗记忆。

随着时代的发展和城市产业结构的调整,2007 年,沈阳铸造厂整体迁往沈阳经济技术开发区。铁西区决定将该厂大型的一车间保留下来,改建成铸造博物馆,于 2007 年 6 月 18 日开馆,基本保留了原铸造厂一车间的原貌,馆内存放钢水包、铸件、设备等实物,展示了七大铸造工艺流程,并运用大量的图片、文字和音像,再现了铸造厂车间工人生产时的场景 ,让人们能够直观感受到那段火热的工业生产岁月。

为了更好地展示中国工业发展的全貌,传承工业文化,2011 年 5 月,中国工业博物馆破土动工,在原沈阳铸造厂第一车间北侧建设新馆。2012 年 5 月 18 日,中国工业博物馆(一期)建成并对外开放,2013 年 8 月 27 日,中国工业博物馆(二期)开馆 。此后,博物馆不断完善和发展,逐渐形成了如今丰富多样的展馆和展区布局,成为了一座全面展示中国工业发展历程的重要场所,在传承工业精神、推动文化交流等方面发挥着不可替代的作用。

序厅:工业史诗的开篇

踏入中国工业博物馆的序厅,一座重达 10 吨的主题青铜雕塑便撞入眼帘,它生动地还原了新中国第一炉钢水出炉时的震撼场景,钢花四溅,铁水奔涌,仿佛将人们瞬间拉回到那个激情燃烧的创业年代,让人为之热血沸腾。雕塑周围,地面上由 7 块钢板组成的时间轴线格外醒目,从馆外延伸至馆内,每一块钢板上都铭刻着中国工业发展进程中的重大历史事件 ,这些关键节点浓缩了中国工业百余年的沧桑巨变,从洋务运动开启近代工业的探索,到新中国成立后大规模工业化建设的蓬勃兴起,再到改革开放后工业领域的飞速发展与创新突破,它们串联起中国工业从无到有、从弱到强的艰辛历程,成为中国工业发展的历史见证。

序厅占地面积 1600 平方米,高 21.7 米,其 8 根工字型钢柱顶天立地,散发着浓厚的工业气息,与主题雕塑、时间轴线相互呼应,共同营造出庄重而宏大的氛围,为参观者开启了一场工业文化的深度之旅,让人在踏入博物馆的瞬间,就被中国工业发展的磅礴气势所震撼,对接下来的参观充满了期待。

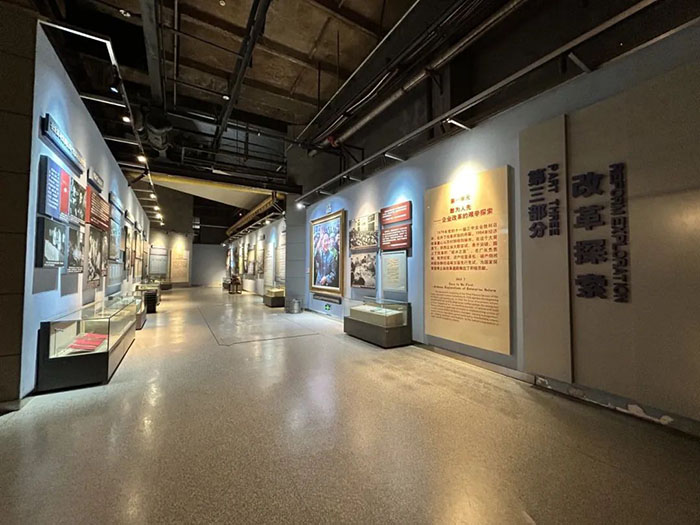

通史馆:工业脉络的梳理

通史馆作为了解中国工业历史脉络的核心窗口,以中国工业化历程为主线,全面展示了从 19 世纪 60 年代洋务运动中国工业艰难起步,历经晚清、民国时期的曲折徘徊,到新中国成立后在中国共产党领导下砥砺奋进,再到改革开放后建成门类齐全工业体系的全过程。

馆内通过丰富多样的展示手段,将大量珍贵文物、详实图片以及文献史料有机结合,生动地再现了不同历史时期中国工业的发展状况。在众多展品中,一枚金属国徽模型格外引人注目,它是沈阳第一机器厂按照天安门城楼上国徽原样制作的 1:1 仿制版 。1950 年,沈阳第一机器厂肩负起铸造国徽的重任,在设备简陋、技术条件有限的情况下,铸造团队凭借着坚定的信念和精湛的技艺,克服重重困难,成功铸造出国徽,提前完成任务,这枚国徽不仅是一件珍贵的展品,更是新中国工业发展史上的一座精神丰碑,见证了中国工人阶级不畏艰难、勇于担当的奋斗精神 。通史馆宛如一部生动的工业史书,全方位展现了中国工业文明的发展特点,让参观者能够系统、全面地了解中国工业一路走来的风雨兼程与辉煌成就,深刻感受到工业发展对国家繁荣富强的重要推动作用。

铸造馆:工业琥珀中的往昔

铸造馆依托原沈阳铸造厂旧址而建,其所在的翻砂车间厂房在 2018 年入选第二批国家工业遗产,这里最大程度地保留了当年的生产车间原貌,宛如一个巨大的 “工业琥珀”,封存着那段火热的工业记忆。走进铸造馆,仿佛穿越时空,回到了曾经热火朝天的生产现场。车间宽 24 米、高 30 米,占地面积 8640 平方米,空间十分开阔 。巨大的 10 吨冲天炉高高矗立在半空,因炉顶开口向上,每小时可熔炼铁水 10 吨,气势磅礴;砂池、烘砂系统等超大型铸造设备有序排列,仿佛随时准备再次投入生产;1500 余件铸造设备和铸件陈列其中,真实还原了当年铸造厂的恢弘场面。

在没有现代化设备辅助的年代,工人们凭借着顽强的毅力和精湛的技艺,一铲铲地将沙子填入沙箱,承受着繁重的体力劳动和恶劣的工作环境,为工业发展默默奉献。为改善工作状况,沈阳铸造厂的师傅们还研发出一套自动流水线,极大地推动了铸造行业的进步,为沈阳乃至全国的铸造工业发展史添上了浓墨重彩的一笔。如今,这些设备虽已 “退役”,但它们静静陈列在这里,诉说着中国铸造业从传统手工操作到机械化生产的发展历程,让人们深刻领略到铸造这一古老工业工艺的独特魅力和深厚底蕴,也感受到中国工人阶级艰苦奋斗、勇于创新的精神力量。

机床馆:工业之母的展示

机床馆是工业博物馆的重要组成部分,这里展品丰富多样,涵盖了从古代机床雏形到现代先进数控机床等多种类型,共计 50 多台不同时期、不同形状、不同用途的机床,犹如一个机床的 “大观园”,全方位呈现了机床的发展历程,充分展示出沈阳作为 “机床之乡” 为共和国工业发展作出的杰出贡献 。

从 1501 年左右意大利艺术大师达芬奇设计的镗床模型,到 40 年代日本生产的皮带车床,再到 1959 年沈阳第一机床厂生产的 C650 型车床、1960 年该厂生产的 C630 型车床等,每一台机床都承载着特定的历史记忆,见证了工业技术的不断进步与革新 。其中,由沈阳第一机床厂研制的新中国第一台普通车床 C620 - 1 格外引人注目,它不仅解了新中国成立初期我国工业建设的燃眉之急,还被印在了 1960 年版 2 元人民币上,成为那个时代工业发展的标志性符号 。中国机床行业历经几代人的拼搏,用几十年的时间走完了世界发达国家近 200 年的历程,从最初只能进口机床,到能够仿制机床,再到如今自主设计、自主制造高端机床,正在实现从中国制造向中国创造的华丽转变,机床馆正是这一伟大历程的生动见证者,置身其中,参观者能深切感受到中国工业发展的强劲脉搏和无限潜力,爱国之情也会油然而生。

铁西馆:工业长子的记忆

铁西馆以工业为主线,全面展示了铁西区的百年沧桑变迁与辉煌成就。铁西区作为 “共和国工业长子”,在中国工业发展史上占据着举足轻重的地位,创造了数百个工业第一,“一五”“二五” 时期更是铸就了其辉煌篇章,中国工业最强的脉搏在这里跳动,最新的记录也在这里不断被创造 。

铁西馆占地面积 1600 平方米,通过大量珍贵的历史照片、实物展品、多媒体展示等手段,生动再现了铁西区从现代工业兴起,到成为国家重要工业基地,再到经历经济体制改革中的艰难跋涉,最终实现老工业区浴火重生的全过程。馆内珍藏的一台 1955 年 8 月沈阳第一机床厂生产的 C620 - 1 普通车床,是中国人自己生产制造的第一台普通车床,它为新中国工业作出了杰出贡献,也成为铁西馆的 “镇馆之宝” 之一 。在这里,参观者可以深入了解铁西区在不同历史时期的工业成就和发展历程,感受这片土地上蕴含的强大工业力量和奋斗精神,体会到工业发展与城市兴衰的紧密联系,以及中国工人阶级为国家建设无私奉献的高尚品质。

汽车馆及其他展区:多元工业的呈现

汽车馆展示了 28 辆不同年代、不同类型的汽车,从早期农业时代的人推马拉车辆,到工业时代风驰电掣的汽车,它们串联起了汽车的发展历程,生动展现了工业革命给交通领域带来的巨大变革,也清晰呈现出中国汽车工业从无到有、从弱到强的艰辛发展脉络 。在这里,参观者可以看到中国第一辆国产汽车民生牌汽车的相关介绍,了解其诞生背后的故事,以及新中国成立后中国汽车工业在引进、发展、壮大过程中的重要节点和代表性车型,感受中国汽车工业不断追赶世界先进水平的努力与成就 。

此外,冶金机械展区陈列着许多与冶金机械相关的展品,其中新中国第一枚由沈阳铸造厂铸造的金属国徽尤为珍贵,它见证了新中国工业发展的重要时刻;外国机床展区则展示了来自不同国家的特色机床,为参观者提供了一个了解世界机床发展的窗口,通过与国内机床的对比,更能凸显中国机床工业在发展过程中的独特道路和取得的巨大进步 。这些展区与其他展馆相互补充,共同构成了一个全面、多元的工业展示体系,让参观者能够从不同角度深入了解中国工业的丰富内涵和广阔外延。

新中国第一枚金属国徽:匠心铸就的国家象征

在通史馆中,一枚金属国徽(1∶1 仿制版)格外引人注目,它虽为仿制,却承载着那段波澜壮阔的历史,在新中国工业史上闪耀着金色光芒 。1950 年,国徽设计方案确定后,制作金属国徽悬挂于天安门城楼的重任,光荣地落在了铸造技术闻名全国的沈阳第一机器厂(现沈阳第一机床厂)肩上 。当时,距离 1951 年劳动节的交付期限仅有短短数月,时间紧迫,任务艰巨,要求极高,全厂上下既激动又深感压力重大 。

铸造团队迅速组建,技术尖子焦百顺担任组长,带领十几名技术骨干全力投入这场艰巨的任务中。彼时,沈阳第一机器厂刚刚恢复生产,设备简陋,从模具制作到浇铸成型,主要依靠经验和手工操作,要铸造出一枚直径较大、表面光洁、图案清晰的国徽,困难重重 。首当其冲的难题便是模具制作,模具质量直接关乎铸件质量 。为了确保国徽表面平整光滑、凹凸有致,尤其是麦穗的纹理清晰可见,工人们吃住在车间,日夜守在砂型旁,反复摸索,精雕细琢 。焦百顺和工友们经过无数次试验,才终于制作出合格的模具 。

紧接着是浇铸难题 。没有专用炉子,工人们就自己砌砖炉;没有化铝罐,就自制铁罐替代;没有脱氧剂,就用木棒搅拌进行脱氧;没有测试铝水温度的仪器,就守在炉前,凭借肉眼观察铝水颜色的变化来判断温度 。国徽材质为铜铝合金,两种金属熔点相差较大,容易出现局部缩型问题 。铸造团队毫不退缩,一次又一次地试验,最终研制出局部浇水加速铸件冷却的方法,成功攻克这一难关 。

1951 年 4 月,铸造团队凭借着顽强的毅力、精湛的技艺和不懈的努力,提前 20 天完成了金属国徽的铸造任务 。其中一枚大型国徽被庄严地悬挂在天安门城楼上,在阳光的照耀下熠熠生辉,成为新中国的标志性象征 。2012 年,中国工业博物馆开馆,在当年铸造团队老工人的悉心指导下,博物馆严格按照天安门城楼上金属国徽的尺寸和制作工艺,复制了一枚国徽并悬挂在馆内展出 。这枚国徽不仅是一件珍贵的展品,更是工匠精神和爱国情怀的象征,它激励着一代又一代后来者精益求精、忠诚奉献 。

中国工业博物馆不仅是一座展示工业文物的场所,更是工业精神的传承者和制造文化的弘扬者 。馆内的每一件展品,无论是大型机床、铸造设备,还是小小的零件,都承载着无数产业工人的智慧与汗水,它们是工匠精神的实物见证 。通过对这些展品的展示和讲解,博物馆将坚韧不拔、精益求精、勇于创新的工业精神传递给每一位参观者,激励着当代人在各自的岗位上拼搏奋进,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量 。这种精神的传承,有助于在全社会营造尊重劳动、尊重创造的良好氛围,为新时代的发展注入强大的精神动力 。

同时博物馆在推动科技创新和产业升级方面也发挥着重要作用 。它展示了中国工业从传统制造向智能制造转型升级的历程,让人们清晰地看到科技创新在工业发展中的关键作用 。对于工业从业者来说,博物馆是学习和交流的平台,通过回顾历史,他们可以汲取经验教训,了解行业发展趋势,从而为当下的科技创新和产业升级提供思路和灵感 。许多高校、科研机构也常组织师生前来参观学习,这里丰富的工业知识和实践案例,为培养创新型人才提供了生动的教材 ,有助于激发学生对工业领域的兴趣,培养他们的创新意识和实践能力,为工业领域输送新鲜血液,推动中国工业在科技创新的道路上不断前行 。

中国工业博物馆宛如一部生动的史书,通过丰富的展品、详实的史料和多样化的展示手段,全面呈现了中国工业的发展历程,让我们得以触摸历史的脉络,感受先辈们的奋斗精神 。这里的每一段历史、每一件展品都凝聚着中国工业人的心血与智慧,是中华民族宝贵的精神财富 。

如果你也对工业发展充满好奇,渴望了解中国工业一路走来的艰辛与辉煌,不妨走进中国工业博物馆 。在这里,你将开启一场穿越时空的工业之旅,亲眼目睹那些见证历史的珍贵展品,聆听它们背后的动人故事 。相信这次参观一定会给你留下深刻的印象,让你对中国工业的发展有全新的认识,感受到工业精神的强大力量 。