汉魏洛阳故城遗址博物馆的建筑,宛如一部凝固的史书,每一处细节都诉说着汉魏时期的辉煌与沧桑,是历史文化与现代建筑美学的完美融合。其主体建筑以汉魏传统高台规制为蓝本,从远处眺望,一座筑于高台之上的 “宫殿” 拔地而起,气势雄伟,沙黄色的主色调与周边遗址区的环境浑然一体,仿佛是从历史的尘埃中自然生长而出,让人不禁联想到汉魏时期宫殿的巍峨壮丽 。这种色彩的选择并非偶然,沙黄色不仅是对历史遗迹的一种呼应,更象征着岁月的沉淀和历史的厚重感。

走进博物馆,沿着一条纵贯馆区的南北中轴线前行,汉阙广场、候车廊、拱桥、核心展厅等建筑依次展开,秩序井然。这条中轴线,精准地呼应了汉魏洛阳城的历史中轴线 —— 从太极殿、阊阖门,经铜驼街、永桥、四通市,直至圜丘 。它不仅是空间上的布局,更是历史文化的传承脉络,让人们在参观的过程中,能够直观地感受到古代都城 “建中立极” 的神圣空间秩序 。这种布局理念,在中国古代都城建设中具有重要的地位,它体现了古人对天地宇宙的认知,以及对皇权至上的尊崇。

主体建筑的宫墙环绕中心大殿,整体鸟瞰宛如一座微缩的汉魏都城,再现了汉魏时期都城的布局特色。从台基至屋檐,建筑采用了草阶台地、现代钢木构、陶砖、陶瓦等外立面主材,这些材料的运用,不仅抽象地诠释了汉魏千年建构技艺的演化,也展现了现代建筑工艺与传统文化的有机结合 。草阶台地的设计,让人联想到古代宫殿的层层台阶,增添了建筑的古朴韵味;现代钢木构则赋予了建筑坚固与轻盈的质感,体现了现代科技的力量;而陶砖、陶瓦的使用,更是对传统建筑材料的传承与创新,它们在阳光下闪烁着独特的光泽,仿佛在诉说着往昔的故事 。

特别值得一提的是博物馆入口处的拱桥,这座长达 88 米的拱桥横跨在地面与二层展厅之间,其设计灵感来源于东汉洛阳城的复道 。走在拱桥上,仿佛穿越时空,回到了那个风云变幻的汉魏时代 。网友们戏称来这里参观就像古代 “上朝” 一样,这种形象的比喻,也从侧面反映了拱桥给人带来的独特体验 。站在拱桥上,不仅可以俯瞰整个博物馆园区的美景,还能感受到历史与现实的交融。桥的两侧,景观细节融入了 “天圆地方” 的宇宙观及博局镜、五铢钱等汉魏文化符号,“汉魏” 二字更是匠心镌刻于门框之上,这些巧妙的设计,无不彰显着博物馆对汉魏文化的深度挖掘与传承 。

步入汉魏洛阳故城遗址博物馆,仿佛踏入了一条时光隧道,三大展厅宛如三块巨大的历史拼图,分别从都城营建、民族融合、国际交流等不同角度,为我们拼凑出一幅完整而生动的汉魏历史画卷。在这里,每一件文物都像是一位沉默的讲述者,它们静静伫立,等待着人们去倾听那些跨越千年的故事 。

第一展厅:天下河洛,大都惟中

第一展厅以 “天下河洛,大都惟中” 为主题,着重展示汉魏洛阳城的发展历程,以及其作为 “天下之中” 的独特地位。一踏入展厅,首先映入眼帘的便是一件结合圭表和日晷原理设计的 “大都惟中” 光影艺术装置 。它巧妙地在地面标示出一年的月历和一天的时辰,当阳光透过特定的缝隙投射在地面上时,便能精准地显示出当前的时间和节气 。这件装置不仅是一件艺术作品,更是古人对天文历法深刻理解的体现,展示了他们如何通过对自然现象的观察和总结,来确定时间和方位,从而为都城的营建提供科学依据 。

在展厅的一侧,摆放着一块取自汉魏洛阳城内城城墙东北拐角的剖面 。考古队对其进行解剖发掘后发现,城墙从内向外由 4 块不同时期的夯土组成 。这看似普通的城墙剖面,实则是一部生动的史书,它直观地反映了汉魏洛阳城不同时期的夯土建筑技术和城圈演变 。每一层夯土都承载着一段历史,从东周时期的初步营建,到东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代的不断修缮和扩建,都能在这小小的城墙剖面中找到痕迹 。它见证了汉魏洛阳城 1500 年的建城史和 600 年的建都史,让我们得以一窥这座古老都城的沧桑变迁 。

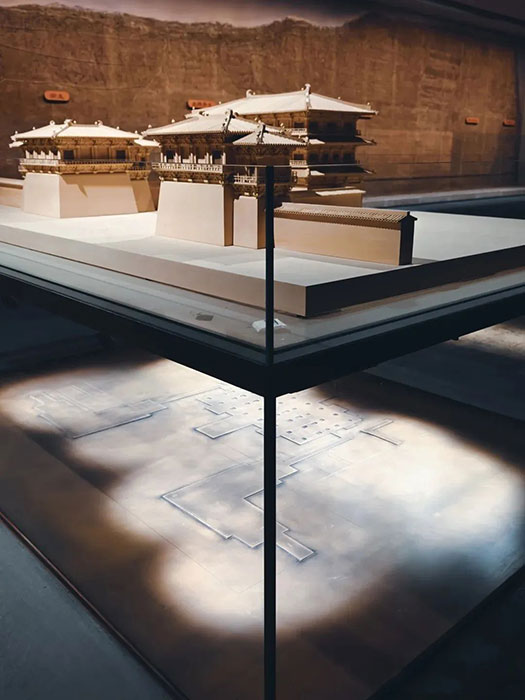

数字沙盘和星象展示区同样引人注目。通过声、光、电、动画等技术与汉魏洛阳城实体模型的完美结合,这里生动地展现了汉魏洛阳城在不同历史时期的发展变化 。观众可以站在沙盘前,仿佛穿越时空,亲眼目睹洛阳城从西周时期的雏形,逐渐发展成为一座规模宏大、布局规整的都城的全过程 。而屋顶参照北魏权臣元乂墓中的星象图壁画制作的星象图,在灯光的映照下,清晰地展示出北魏时期人们观测到的星象标记 。它让我们感受到古人对宇宙的敬畏和探索精神,以及他们将天文现象与都城建设相结合的独特理念 。

展厅中的 “宫城中轴线” 复刻区更是让人仿佛置身于千年前的北魏都城 。脚下是复刻的 “铜驼大街”,面前是巍峨的 “阊阖门”,行走其间,恍惚之间,仿佛能听到古代官员上朝时的脚步声和车马声 。这条中轴线是汉魏洛阳城的核心所在,它不仅是城市的对称轴,更是政治、文化的中心轴线 。沿着中轴线分布的宫殿、官署、寺庙等建筑,体现了古代都城规划中 “建中立极” 的思想,彰显了皇权的至高无上和都城的威严庄重 。

第二展厅:汉魏经典,魂脉融合

第二展厅 “汉魏经典,魂脉融合”,以丰富多样的文物展品,生动地展现了汉魏时期的民族大融合,以及这一时期重大历史事件对中国历史发展的深远影响 。走进展厅,首先看到的是一辆出土于伊滨区西晋墓葬的陶牛车,它是目前洛阳出土尺寸最大的陶牛车 。东汉末年,牛车因其行走平稳的特点,逐渐被人们广泛使用 。到了北魏孝文帝迁都洛阳后,牛车更是被正式纳入皇家舆制,从 “贫者之车” 转变为 “贵者之车” 。这辆陶牛车不仅造型精美,而且反映了当时社会的阶层变化和文化习俗的演变 。

在展厅的显眼位置,摆放着两块等比例复原的熹平石经 。熹平石经刻于东汉灵帝熹平年间,由蔡邕等人主持,历时九年将《周易》《尚书》《仪礼》等七部儒家经典雕刻于 46 通石碑之上,并立于洛阳太学门前 。它是我国历史上最早的官定儒家经本,开了古代以刻石形式公布经文范本的先河 。展厅中展示的这两块熹平石经复原品,是首次以完整面貌呈现在观众面前,让人们得以领略到东汉时期儒家文化的繁荣和统治者对文化传承的重视 。

“大吉” 瓦当出土于东汉太学遗址,上面刻有 “大吉” 二字 。它不仅是一件建筑构件,更寄托了当时人们对美好生活的向往和祝愿 。在那个时代,瓦当不仅具有实用功能,还被赋予了丰富的文化内涵 。其上面的文字和图案,反映了当时的社会风貌、宗教信仰和审美观念 。“大吉” 瓦当的出土,为我们研究东汉时期的社会文化提供了珍贵的实物资料 。

一组出土于老城区邙山镇苗南村北魏时期高等级皇族墓葬的彩绘陶俑组合,也是展厅中的一大亮点 。这组陶俑共有 61 件,它们的服饰风格各异,既有鲜卑族的传统服饰,也有融合了汉族元素的服饰 。这些陶俑生动地展现了北魏时期民族融合在服饰文化上的体现 。北魏孝文帝推行汉化改革,鼓励鲜卑族与汉族通婚、学习汉族文化,这一举措促进了民族之间的交流与融合 。这些彩绘陶俑就是这段历史的生动见证,它们让我们看到了不同民族文化在相互碰撞、交流中逐渐融合的过程 。

还有一件汉代的铜弩机,它作为古代战争中的 “黑科技”,展现了当时高超的军事技术水平 。弩机通常由弓、弩臂和弩机 3 个部分组成,其中弩机是最关键、最具技术含量的部件 。它包含郭、望山、牙、钩心、悬刀和枢等构件,郭为弩机的机匣,望山为瞄准器,牙与望山连铸,牙下连接悬刀,悬刀为弩机的击发部件,与现代枪械的扳机类似 。这件铜弩机的出土,让我们对汉代的军事装备和战争方式有了更直观的认识 。

第三展厅:千秋创举,世界大同

第三展厅 “千秋创举,世界大同”,主要展示汉魏洛阳城作为丝绸之路东方起点的重要地位,以及其在东西方文化交流中所发挥的巨大作用 。在这里,数字化多媒体互动展示方式成为一大亮点,让观众能够更加直观地感受汉魏洛阳城的国际影响力 。

展厅中陈列着一件罗马琉璃器,它造型精美,工艺精湛,是地中海工艺的东方踪迹 。这件琉璃器的出土,表明在汉魏时期,洛阳与罗马帝国之间已经存在着密切的贸易往来和文化交流 。当时的丝绸之路,不仅是一条贸易通道,更是一条文化传播的纽带 。通过丝绸之路,中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品源源不断地运往西方,而西方的香料、珠宝、玻璃制品等也传入中国 。罗马琉璃器就是这种文化交流的见证之一,它让我们看到了古代东西方文明在相互交流中相互影响、共同发展的历史过程 。

一块西域壁画残片也吸引了众多观众的目光 。它虽然残缺不全,但依然能够清晰地看到上面精美的图案和独特的艺术风格 。这些图案和风格融合了中亚、西亚等地的文化元素,是西域文化与中原文化相互交融的体现 。汉魏时期,随着丝绸之路的繁荣,佛教从西域传入中国,并在洛阳得到广泛传播 。西域壁画作为佛教艺术的重要载体,也随之传入洛阳 。这些壁画不仅为洛阳的艺术创作带来了新的灵感和风格,也促进了佛教文化在中原地区的传播和发展 。

“西域使臣朝贡” 铭文砖的展出,更是直观地展示了当时万国来朝的盛景 。这块铭文砖上刻有西域使臣前来朝贡的场景和文字,它是汉魏洛阳城国际影响力的有力证明 。在那个时期,洛阳作为中国的政治、经济和文化中心,吸引了来自世界各地的使者和商人 。他们带来了各自国家的特产和文化,同时也将中国的文化和技术传播到了世界各地 。“西域使臣朝贡” 铭文砖让我们感受到了汉魏时期中国与世界各国之间友好交往的历史氛围 。

在互动体验区,观众可以通过 AR 技术 “复活” 丝绸之路商队,仿佛亲身体验到驼铃声中的东西方交流 。当观众站在特定的区域,通过手机或其他设备扫描二维码,就能看到一支栩栩如生的丝绸之路商队出现在眼前 。商队中,骆驼驮着货物,商人穿着不同民族的服饰,他们沿着丝绸之路缓缓前行,生动地再现了古代丝绸之路贸易的繁荣景象 。这种沉浸式的互动体验,让观众更加深入地了解了丝绸之路的历史和文化内涵 。

汉魏故城遗址博物馆的建成开放,承载着厚重的文化价值,在多个层面上发挥着不可替代的重要作用。

从学术研究角度来看,它为研究古代都城制度提供了珍贵的实物资料。汉魏洛阳故城历经多个朝代的营建与发展,其城市布局、宫殿建筑、道路规划等方面的遗迹,清晰地展现了古代都城从早期形态向成熟阶段演变的过程 。通过对这些遗迹的研究,学者们可以深入探讨古代都城规划的理念、原则以及不同朝代都城制度之间的传承与变革 。例如,汉魏洛阳城的中轴线布局,对后世都城的规划产生了深远影响,成为中国古代都城制度的重要特征之一 。博物馆内展示的相关考古成果和文物,为学者们开展深入研究提供了直观的依据,有助于推动古代都城制度研究的不断深入。

在民族融合研究领域,博物馆同样具有重要意义 。汉魏时期是中国历史上民族大融合的关键时期,鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等少数民族与汉族在这片土地上相互交流、相互融合 。博物馆中的文物和展品,生动地展现了这一时期民族融合的历史进程 。从北魏时期的彩绘陶俑中,我们可以看到鲜卑族服饰与汉族服饰相互融合的特点;而一些带有少数民族文化元素的器物,也反映了不同民族文化在交流中相互影响、相互吸收的情况 。这些文物和展品为研究民族融合的方式、途径以及对中国历史发展的影响提供了丰富的素材,有助于我们更好地理解中华民族多元一体格局的形成过程 。

汉魏洛阳故城作为丝绸之路的东方起点,在中外文化交流史上占据着重要地位 。博物馆通过展示罗马琉璃器、西域壁画残片、“西域使臣朝贡” 铭文砖等文物,以及运用数字化多媒体互动展示等手段,生动地呈现了当时东西方文化交流的繁荣景象 。这些文物见证了中国与中亚、西亚、欧洲等地的贸易往来、文化传播和人员交流,为研究古代丝绸之路的历史、中外文化交流的内容和方式提供了有力的证据 。它让我们看到了古代中国在世界文明交流互鉴中所发挥的积极作用,以及中国文化对世界文化发展所做出的贡献 。

除了学术研究价值,汉魏故城遗址博物馆在增强文化自信、铸牢民族共同体意识方面也发挥着重要作用 。走进博物馆,人们仿佛穿越时空,与历史对话,亲身感受中华民族悠久灿烂的历史文化 。那些精美的文物、宏大的建筑基址,无不彰显着中华民族的智慧和创造力,让人们深刻认识到中华文明的博大精深和源远流长 。这种直观的感受能够激发人们对民族文化的自豪感和认同感,从而增强文化自信 。同时,博物馆所展示的民族融合和中外文化交流的历史,也让人们更加深刻地认识到中华民族是一个多元一体的大家庭,各民族在长期的交流融合中共同创造了辉煌的中华文化 。这有助于铸牢民族共同体意识,促进各民族之间的团结和凝聚力 。