在体育的广袤星空中,举重运动以其独特的魅力,闪耀着力量与坚韧的光芒。而中国举重博物馆,宛如一座承载着举重历史与精神的神圣殿堂,静静诉说着这项运动的往昔与今朝。它不仅是中国体育文化的珍贵宝藏,更是一部生动鲜活的史书,记录着中国举重人从起步到辉煌的每一步。在这里,每一件展品都有自己的故事,每一段历史都见证着中国举重事业的蓬勃发展。让我们推开这座博物馆的大门,踏上一段充满力量与感动的旅程,探寻中国举重背后的传奇与精神。

中国举重博物馆坐落于广东东莞市石龙镇,这片充满传奇色彩的 “举重之乡” 土地,为博物馆赋予了深厚的文化根基 。它的选址极具深意,周边的历史建筑与人文景观,共同构成了一幅承载着岁月记忆与体育精神的独特画卷。

从远处眺望,博物馆的整体外观犹如一件精心雕琢的艺术品,既散发着现代建筑的简约大气,又蕴含着传统建筑的古朴韵味。其主体建筑的线条简洁流畅,却又不失力量感,仿佛在诉说着举重运动的精髓 —— 力与美的结合。而独特的 “馆中馆” 结构,更是博物馆建筑设计的一大亮点。它既保留了石龙旧体校建筑(一至四层)的基本原貌,那些斑驳的墙壁、陈旧的楼梯,都在无声地回忆着当年石龙举重健儿们刻苦训练的场景,让人们能够真切地感受到那段激情燃烧的岁月;又在顶部增添了现代感十足的大跨度钢桁架结构大平层,打造出第五层的钢结构主展厅。这种传统与现代的碰撞与融合,不仅在空间上形成了一种独特的层次感,更在时间维度上实现了历史与现实的对话,让人们在参观过程中,既能领略到举重运动的历史传承,又能感受到其与时俱进的发展活力。

为了更好地呈现举重项目的 “力量感”,博物馆主体建筑大胆采用了清水混凝土这一新型建筑工艺,成为东莞首个采用该工艺的公共建筑。清水混凝土以其质朴、自然的质感,展现出一种不加修饰的原始之美。它的表面保留了混凝土浇筑时的纹理和痕迹,每一道线条、每一个气孔,都仿佛是岁月的印记,见证着建筑的诞生与成长。在阳光的照耀下,清水混凝土墙身呈现出丰富的光影变化,明暗交错之间,更凸显出建筑的立体感与力量感,与举重运动所追求的力量之美相得益彰。这种创新的建筑工艺运用,不仅为博物馆赋予了独特的外观魅力,更是对举重精神的一种生动诠释,展现了中国举重博物馆在建筑设计上的匠心独运与创新精神 。

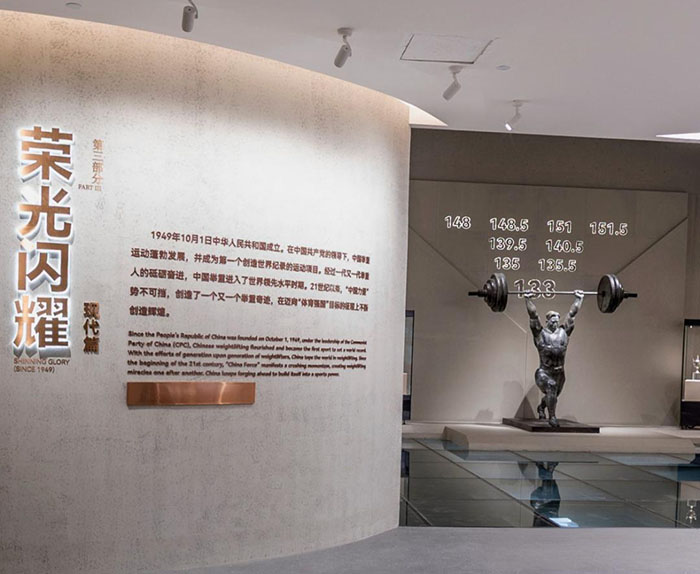

步入中国举重博物馆,仿佛开启了一场时空之旅,各个展区如同历史的篇章,依次展开,让我们得以深入探寻中国举重运动的深厚底蕴与辉煌成就。

(一)亲切关怀、巨大荣耀

在 “亲切关怀、巨大荣耀” 展区,一面照片墙格外引人注目。照片中,国家领导人们与举重运动员们亲切交谈、握手、合影,每一个画面都定格了珍贵的瞬间,展现出国家对举重运动的高度重视与深切关怀 。其中,毛主席多次接见陈镜开的照片,尤为珍贵。陈镜开作为新中国第一个打破世界纪录的运动员,他的成就不仅是个人的荣誉,更是中国体育崛起的象征。毛主席的接见,不仅是对陈镜开个人的鼓励,更是对全体中国举重人的鞭策,激励着他们不断挑战自我,为国家赢得更多的荣誉。

这些照片和资料,不仅是历史的见证,更是一种精神的传承。它们让我们看到,在中国举重运动的发展历程中,国家始终是运动员们最坚实的后盾。这种关怀,不仅给予了运动员们强大的精神动力,也为中国举重事业的发展提供了有力的支持。它让我们深刻认识到,中国举重运动的辉煌成就,离不开国家的重视与支持,离不开一代又一代举重人的拼搏与奉献。

(二)人杰地灵、名将辈出

“人杰地灵、名将辈出” 展区,是对中国举重名将们的一次盛大致敬。这里重点展示了从石龙走出的众多举重名将,他们犹如一颗颗璀璨的星辰,在世界举重的舞台上闪耀着耀眼的光芒。

陈镜开,这位新中国举重事业的开拓者,他的故事激励着无数后来人。1956 年,21 岁的陈镜开在上海举行的中苏举重友谊赛中,以 133 公斤的成绩打破美国运动员温奇保持的 56 公斤级挺举世界纪录,成为新中国第一个打破世界纪录的运动员。那一刻,整个中国都为之沸腾,他用自己的力量,向世界宣告了中国体育的崛起。此后,陈镜开又多次打破世界纪录,他的名字,成为了中国举重的代名词。

曾国强,同样来自石龙。1984 年洛杉矶奥运会上,他在男子 52 公斤级举重比赛中,凭借出色的发挥,为中国代表团夺得了本届奥运会的第三枚金牌,也是中国举重队的首枚奥运金牌 。这枚金牌,不仅是他个人的荣耀,更是中国举重队在奥运会上的重大突破,为中国举重事业的发展翻开了新的篇章。

还有叶浩波,他在举重生涯中,四破世界纪录,以卓越的实力和顽强的毅力,成为了中国举重界的传奇人物。他的每一次突破,都代表着中国举重水平的提升,都为中国举重事业增添了新的光彩 。

这些名将们,他们的成长经历充满了汗水与坚持。他们从小就对举重展现出浓厚的兴趣和天赋,在艰苦的训练中,不断挑战自我,超越极限。他们的成功,不仅源于自身的努力,更离不开教练的悉心指导和家人的默默支持。他们用自己的行动,诠释了中国举重精神的内涵,成为了中国体育的骄傲。

(三)举重之乡、无限生机

“举重之乡、无限生机” 展区,聚焦石龙镇作为 “举重之乡” 的独特历史文化与蓬勃发展的现状。这里展示了石龙镇举重运动的起源与发展,从最初的民间健身活动,逐渐演变成一项具有广泛群众基础的体育项目 。

石龙镇的举重历史,可以追溯到上世纪中叶。当时,石龙镇的一些年轻人,受到爱国华侨带回的体育文化影响,开始接触和练习举重。随着陈镜开在 1956 年打破世界纪录,石龙镇的举重热情被彻底点燃。越来越多的青少年投身于举重运动,石龙镇也逐渐形成了浓厚的举重氛围。

如今,石龙镇的举重运动依然生机勃勃。石龙体校作为培养举重人才的摇篮,为国家输送了一批又一批优秀的举重运动员。在体校的训练场上,每天都能看到孩子们刻苦训练的身影。他们从基础的力量训练开始,逐步掌握抓举、挺举等专业技巧。教练们根据每个孩子的特点,制定个性化的训练计划,耐心指导,悉心培养。

除了专业训练,石龙镇还积极举办各类举重赛事,吸引了众多举重爱好者参与。这些赛事,不仅为运动员们提供了展示自我的平台,也进一步推动了举重运动在当地的普及与发展。在石龙镇的大街小巷,随处可见举重元素的宣传海报和标语,举重已经成为了石龙镇的一张亮丽名片,融入了当地居民的生活之中。

(四)举重群英谱

“举重群英谱” 展区,是中国举重人才的一次集中展示。这里通过丰富的图文资料、多媒体展示等形式,全面呈现了中国众多举重运动员的风采 。

从新中国成立初期的举重先驱,到如今活跃在国际赛场上的奥运冠军、世界冠军,每一位运动员都在这个展区留下了属于自己的印记。他们的照片、比赛成绩、获奖证书,以及背后的训练故事,都一一展现在观众面前,让人们能够更直观地了解中国举重运动的发展脉络,感受中国举重人的拼搏精神。

像占旭刚,这位两届奥运会冠军,他在赛场上的霸气与实力令人印象深刻。1996 年亚特兰大奥运会上,占旭刚在男子 70 公斤级比赛中,面对强大的对手,他凭借顽强的毅力和出色的发挥,以抓举 162.5 公斤、挺举 195 公斤、总成绩 357.5 公斤的成绩,打破三项世界纪录,夺得金牌。2000 年悉尼奥运会,他又在男子 77 公斤级比赛中,成功卫冕,再次证明了自己的实力 。

唐功红,2004 年雅典奥运会女子 75 公斤以上级举重冠军。在决赛中,她在落后的情况下,最后一举成功举起 182.5 公斤,逆转夺冠,打破挺举和总成绩两项世界纪录。她的这一壮举,让全世界为之震撼,也让中国举重队在奥运会上再次创造了辉煌 。

这些运动员们,他们来自不同的地区,有着不同的成长背景,但他们都有一个共同的目标 —— 为中国举重事业争光。他们在训练场上的刻苦努力,在赛场上的顽强拼搏,都成为了中国举重精神的生动写照。他们的故事,激励着一代又一代的年轻人,投身于举重运动,追逐自己的梦想。

(五)珍贵实物展品

在博物馆的各个展区,还陈列着许多珍贵的实物展品,它们是中国举重历史的实物见证,每一件都蕴含着丰富的历史价值和动人的故事 。

陈镜开的 “世界纪录创造者奖杯”,是他 1956 年第一次打破世界纪录的珍贵纪念。这座奖杯,不仅是对他个人成就的肯定,更是中国举重事业崛起的象征。它见证了中国举重从无到有、从弱到强的艰辛历程,激励着后来的举重运动员们不断追求卓越,挑战极限 。

奥运冠军的比赛杠铃,虽然看起来朴实无华,但它却承载着运动员们无数的汗水与荣耀。这些杠铃,是运动员们日常训练和比赛的亲密伙伴,每一次的举起与放下,都凝聚着他们的努力与坚持。它们见证了运动员们在训练场上的刻苦训练,也见证了他们在赛场上的辉煌时刻 。

还有一些珍贵的训练器材,如早期的石锁、石担等,它们展示了中国举重运动的起源与发展。这些简单的训练器材,虽然在现代举重训练中已经很少使用,但它们却代表了中国举重运动的历史传承。它们让我们看到,中国举重人在艰苦的条件下,凭借着顽强的毅力和对举重运动的热爱,不断探索和创新,为中国举重事业的发展奠定了坚实的基础 。

这些珍贵的实物展品,不仅让我们能够更直观地感受中国举重运动的历史,更让我们深刻理解了中国举重精神的内涵。它们是中国举重事业发展的见证者,也是激励我们不断前行的动力源泉。

中国举重博物馆的建成开放,在社会各界引起了强烈反响,产生了深远的影响。它犹如一座灯塔,照亮了中国举重文化传承与发展的道路,成为了弘扬举重精神、激励人们奋勇前行的重要力量源泉 。

在文化传承方面,博物馆肩负着不可替代的使命。它将中国举重的历史与文化进行系统梳理和展示,让后人能够清晰地了解到这项运动在中国的发展脉络。从古代举重运动的雏形,到现代举重项目的逐步规范与发展;从新中国成立初期举重事业的艰难起步,到如今在世界舞台上的辉煌成就,博物馆通过丰富的展品、详实的史料和生动的展示手段,将这一段波澜壮阔的历史完整地呈现出来 。这些珍贵的历史资料和实物展品,不仅是中国举重发展的见证,更是中华民族体育文化的瑰宝。它们承载着中国举重人的梦想与追求,记录着他们的奋斗与牺牲,是传承举重精神的重要载体。通过对这些历史文化的传承,博物馆让更多的人了解到举重运动的魅力和价值,增强了民族自豪感和文化自信心 。

同时,博物馆也为学术研究提供了丰富的资源。它所收藏的大量文献资料、历史照片、比赛视频等,为体育史研究、运动训练学研究、体育文化研究等领域的学者提供了宝贵的研究素材。学者们可以通过对这些资料的深入研究,挖掘中国举重运动背后的历史、文化、社会等多方面的内涵,为推动体育学术研究的发展做出贡献。例如,通过对不同时期举重训练方法和技术的研究,可以总结出中国举重运动的发展规律,为现代举重训练提供借鉴和启示;通过对举重运动员成长历程和精神品质的研究,可以为培养新一代体育人才提供有益的参考 。

博物馆对当地体育事业的推动作用更是显著。它成为了石龙镇乃至东莞市的体育文化地标,吸引了众多体育爱好者和游客前来参观学习。自开馆以来,博物馆已接待了大量的游客,其中不乏青少年学生和体育爱好者。他们在这里感受举重精神的魅力,激发了对体育的热爱和追求。许多青少年在参观完博物馆后,对举重运动产生了浓厚的兴趣,纷纷投身到举重训练中。这不仅为当地的举重事业培养了后备人才,也促进了全民健身运动的开展 。

中国举重博物馆,这座承载着中国举重历史与精神的殿堂,用丰富的展品、详实的史料和独特的展陈方式,向我们展示了中国举重运动的辉煌历程。它不仅是对过去的回顾与总结,更是对未来的展望与激励。在这里,我们感受到了中国举重人顽强拼搏、挑战极限的精神力量,也看到了中国举重事业蓬勃发展的无限潜力。

展望未来,中国举重博物馆将继续发挥其独特的文化价值和社会功能。它将不断丰富馆藏,深入挖掘中国举重运动的历史文化内涵,为人们提供更加优质的文化体验。同时,博物馆也将积极开展各类教育活动,吸引更多的人,尤其是青少年,了解举重、热爱举重,为中国举重事业的发展培养更多的后备人才 。

我们衷心期待广大读者能够走进中国举重博物馆,亲身感受中国举重文化的独特魅力。在这里,你将被那些感人至深的故事所打动,被中国举重人的精神所鼓舞。让我们一起为中国举重事业的发展加油助威,共同见证中国举重运动在未来续写更加辉煌的篇章 !